Hochsensibilität & Scham: Warum sich viele HSP oft falsch fühlen

Kennst du dieses leise, nagende Gefühl, dass mit dir irgendetwas nicht stimmt? Dass du dich für deine Reaktionen schämst, obwohl du rational weißt, dass du niemandem schadest? Viele Menschen mit Hochsensibilität tragen Scham in sich, ohne sie klar benennen zu können. Sie fühlen sich „zu viel“, „zu empfindlich“ oder schlicht falsch.

Dieser Artikel erklärt, warum Hochsensibilität und Scham so häufig zusammen auftreten, wie sich Scham konkret zeigt – und was dir helfen kann, dich Schritt für Schritt davon zu lösen.

Was ist Scham – und warum trifft sie hochsensible Menschen besonders?

Scham ist eines der tiefsten menschlichen Gefühle. Sie entsteht nicht, weil wir etwas falsch gemacht haben, sondern weil wir glauben, falsch zu sein.

Ich persönlich empfinde Scham als das bedrohlichste Gefühl überhaupt, denn sie zweifelt mein Existenzrecht an. Während Schuld sagt: „Ich habe etwas falsch gemacht“, sagt Scham: „Mit mir stimmt etwas nicht.“

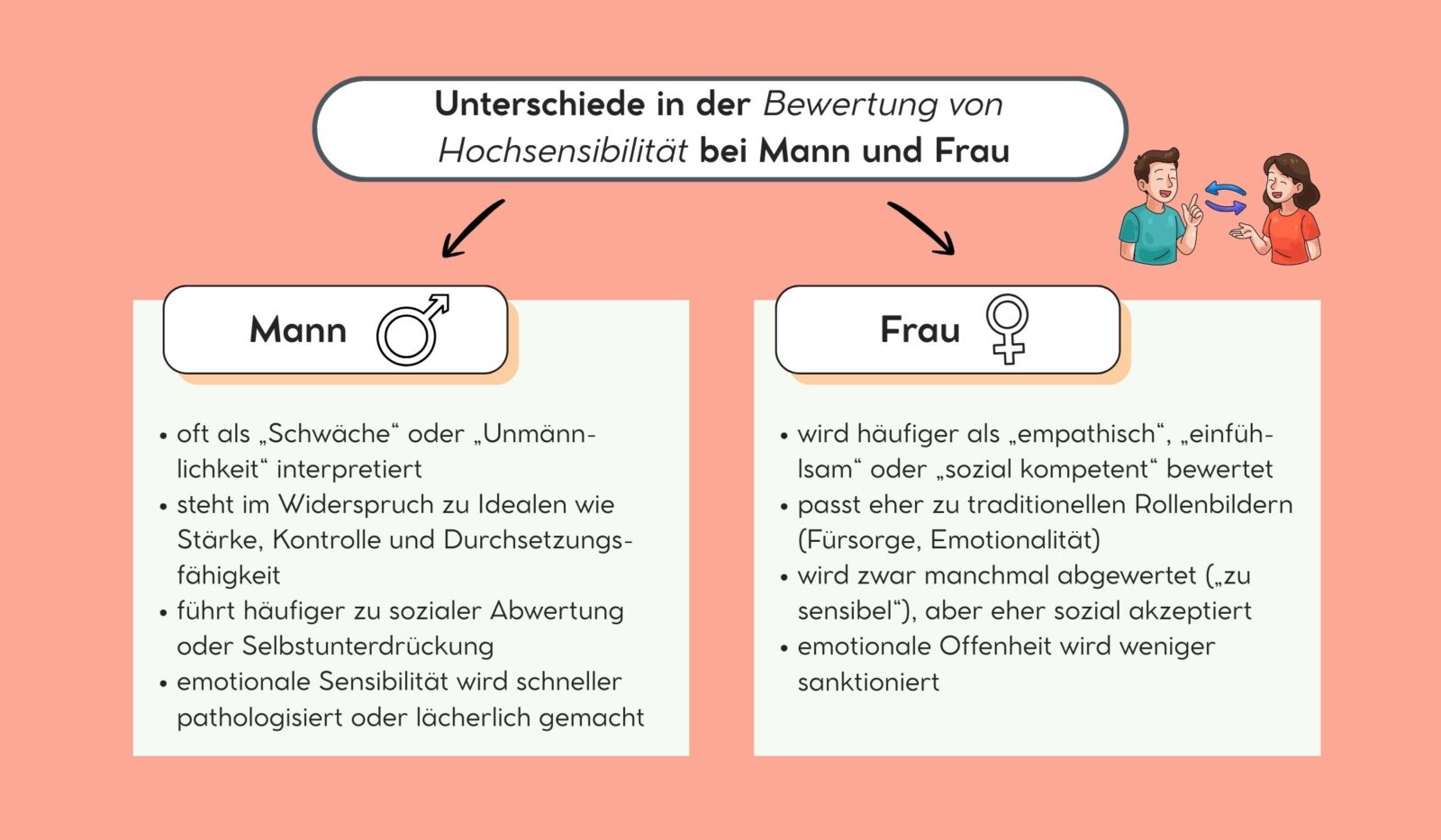

Da wir Hochsensible intensiver auf Emotionen, Schwingungen und Reize reagieren, sind wir auf ein gesundes Umfeld angewiesen. Wenn wir in einer Umgebung leben, die Härte, Belastbarkeit und Anpassung belohnt und Verletzlichkeit bestraft, sind Schamgefühle vorprogrammiert.

In einer Studie zu Scham und Trauma wurde sogar herausgefunden, dass starke Schamgefühle das Risiko für psychische Erkrankungen erhöhen.

Viele Hochsensible werden bereits in der Kindheit:

- für ihre feine Wahrnehmung ausgelacht und angezweifelt

- aufgrund ihrer hohen Verletzlichkeit angegriffen

- für kleinere, ganz normale „Fehler“ gedemütigt und bloßgestellt (auch in der Familie)

- aufgrund ihrer Tiefe und Weisheit von anderen Kindern verspottet und gemieden

Diese Erfahrungen graben sich tief ins Nervensystem ein, werden später zur inneren Stimme der Scham und die Grundlage für neurotisches Verhalten und Opferrolle.

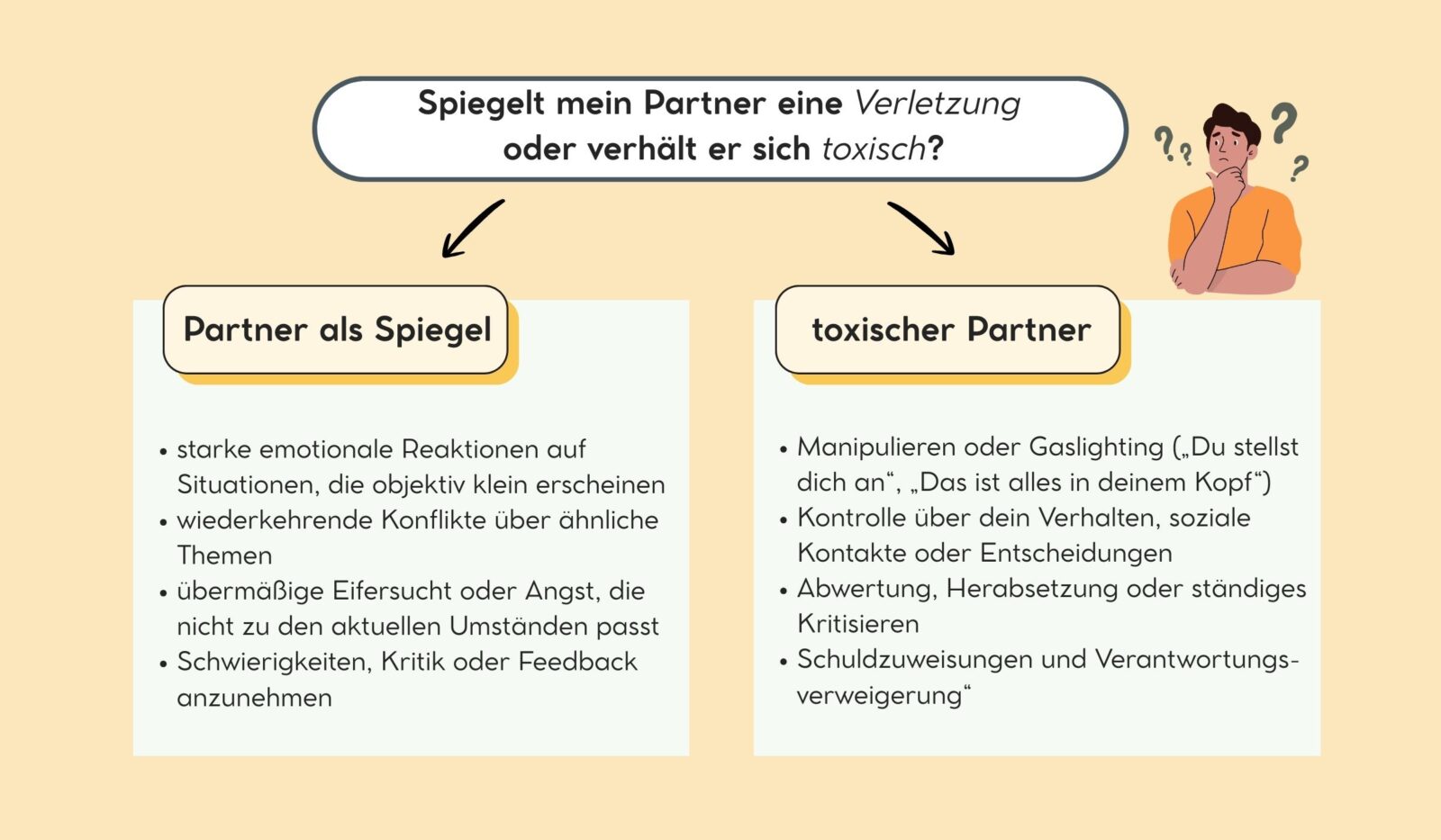

Hinweis: Wer als Kind oft beschämt wurde, reagiert als Erwachsener emotional stark auf Kritik – selbst wenn sie sachlich formuliert ist. Das Gegenüber wird dann schnell zum Feind, dabei hatte es keine böse Absicht. Wie du gesund mit solchen Projektionen umgehst, erfährst du in meinem kostenfreien PDF „Projektionen erkennen – Wie Beziehungen Traumata spiegeln“.

Typische Scham-Auslöser bei hochsensiblen Menschen

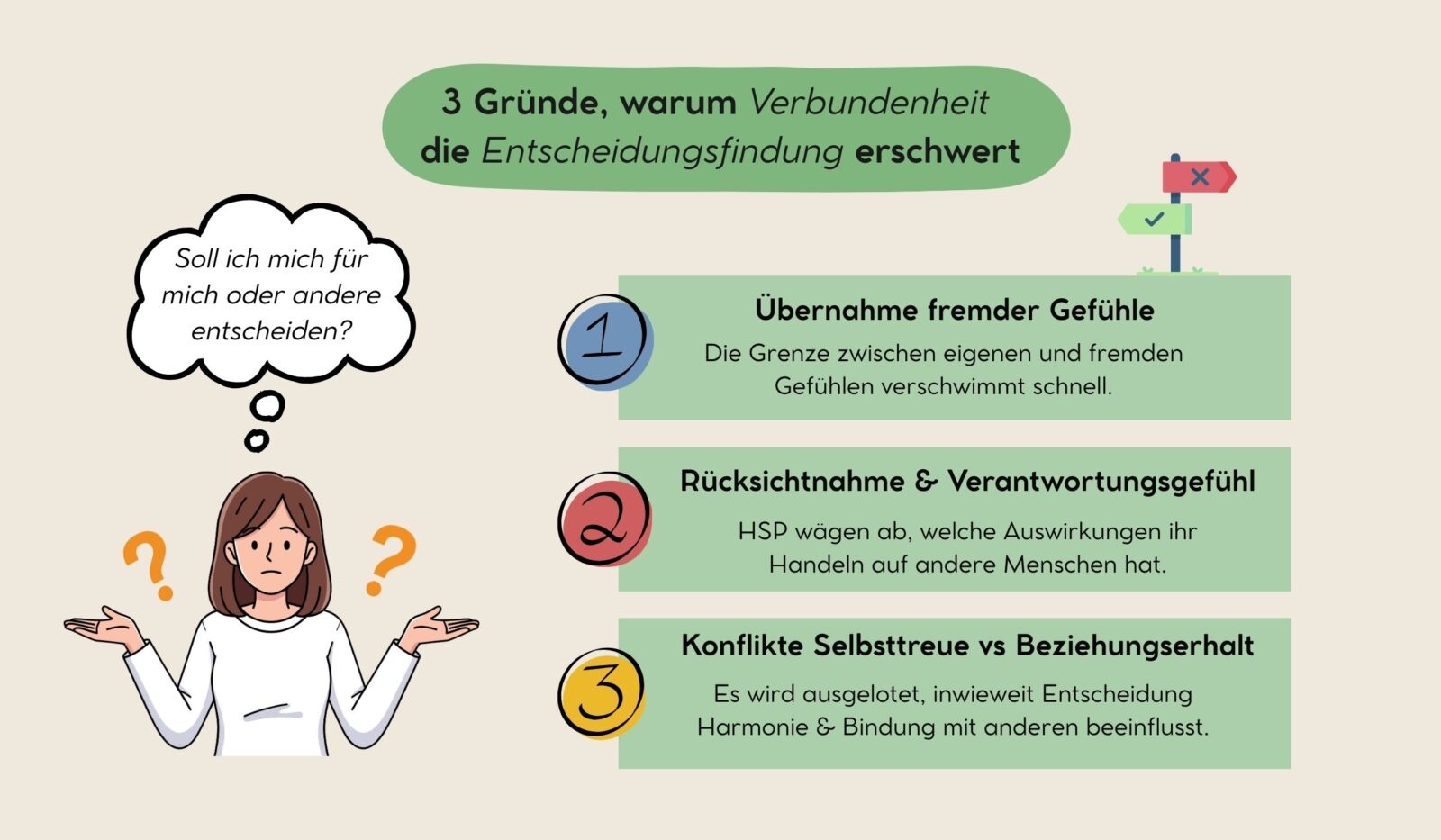

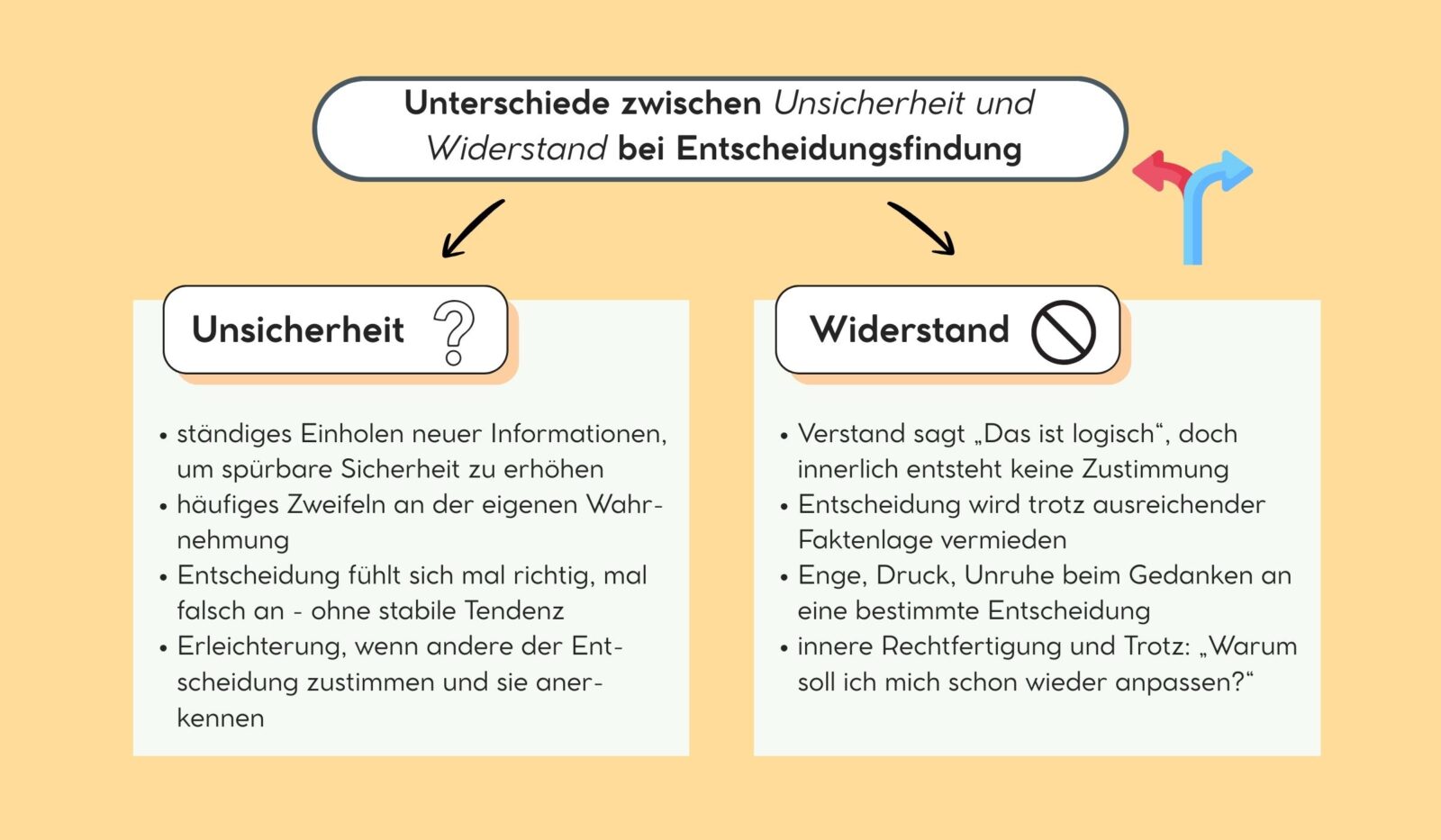

Scham zeigt sich bei Hochsensibilität selten laut. Sie wirkt eher im Verborgenen, färbt viele Alltagssituationen und beeinflusst die Entscheidungsfindung.

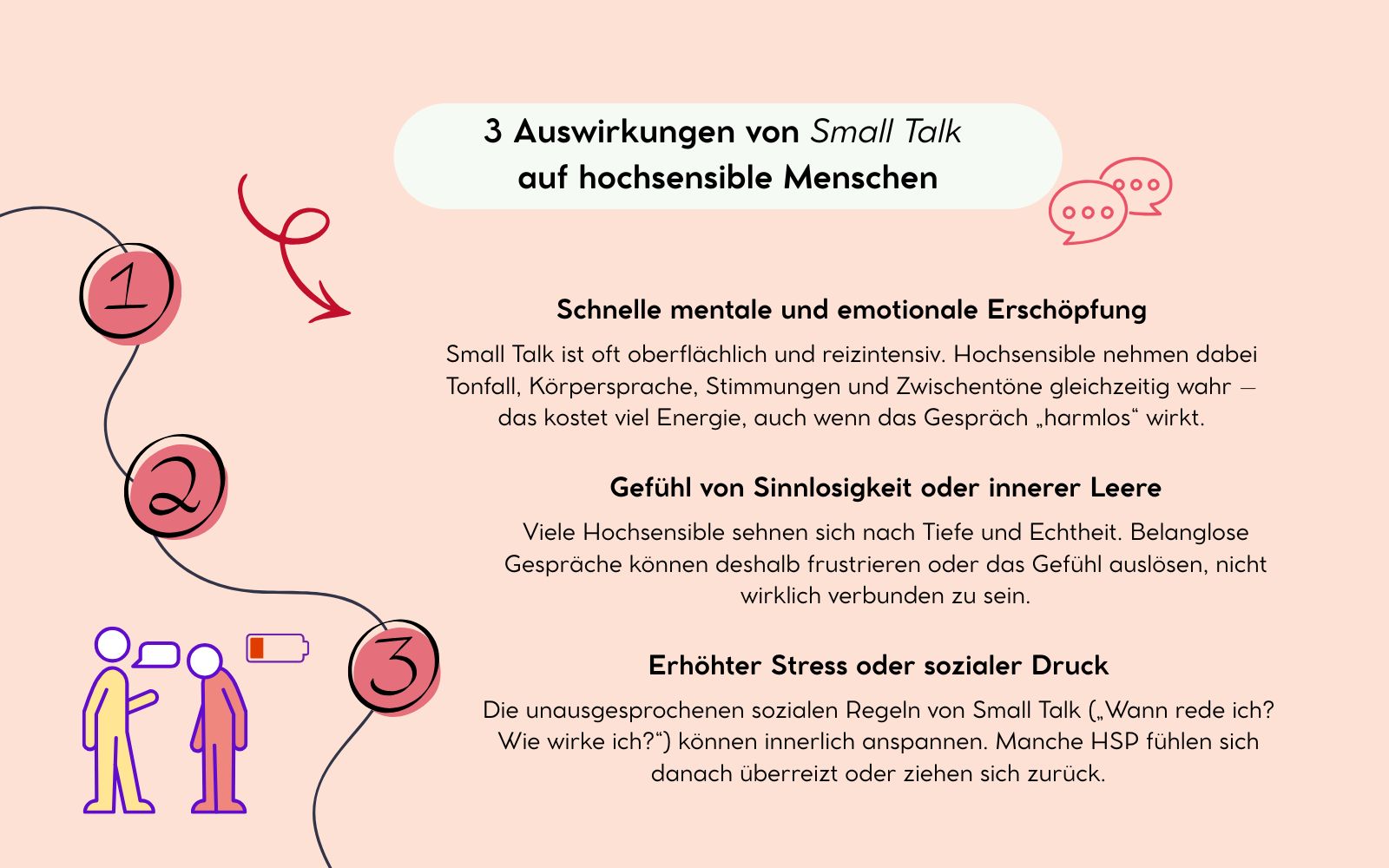

Sich für Gefühle schämen

Hochsensible empfinden intensiv – Freude, Traurigkeit, Mitgefühl, Verletzlichkeit. Wenn diese Gefühle als „zu viel“ bewertet werden, entsteht Scham über die eigene Emotionalität.

Dann wächst die Vorsicht, anderen Menschen gegenüber zu öffnen und es kommt nicht selten zu sozialer Isolation.

Hinweis: Wenn du mehr über die Ursachen von Schamgefühlen wissen möchtest, dann wirf gern einen Blick in meinen kostenfreien PDF „Trauma und Hochsensibilität – Entwicklung und Heilung von Traumata“ .

Sich für Überforderung schämen

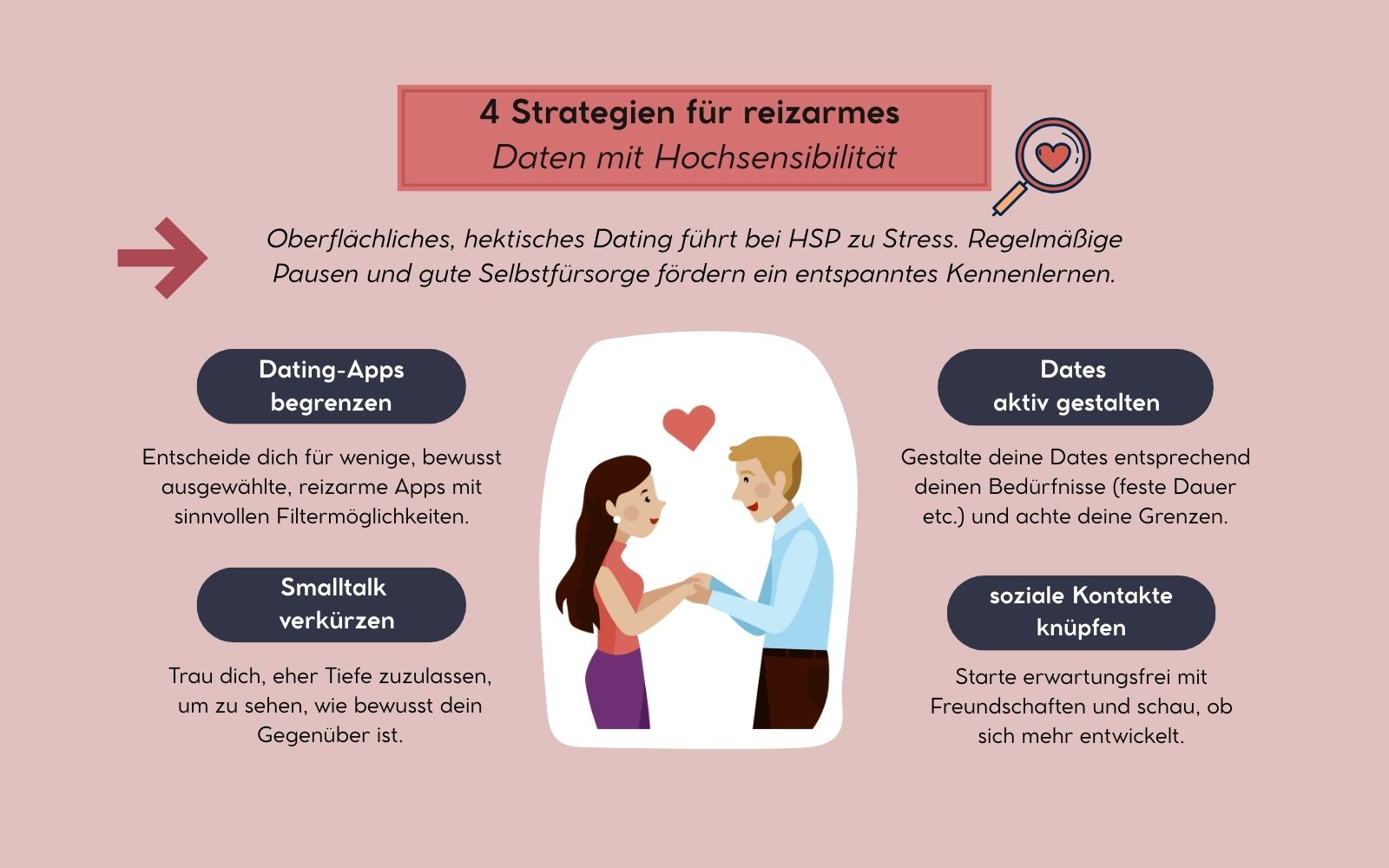

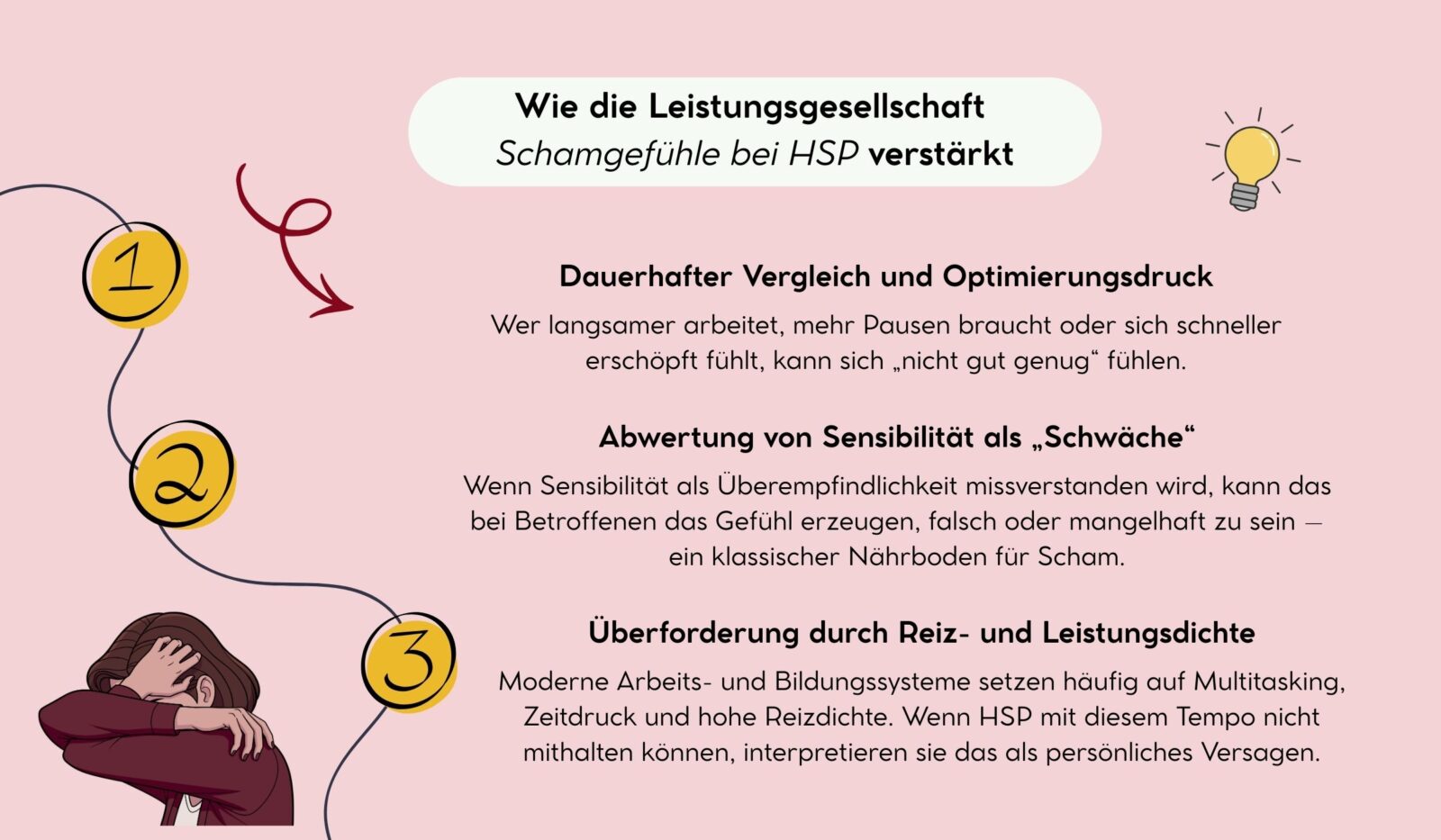

Die Maßstäbe in unserer hektischen Leistungsgesellschaft sind für Hochsensible eine wahre Zumutung. Lärm, Konflikte, Zeitdruck oder soziale Erwartungen können schnell zu viel werden. Statt das als Signal eines dysregulierten Nervensystems zu sehen, das auf Stress aufmerksam macht, schämen sich HSP oft für sich selbst.

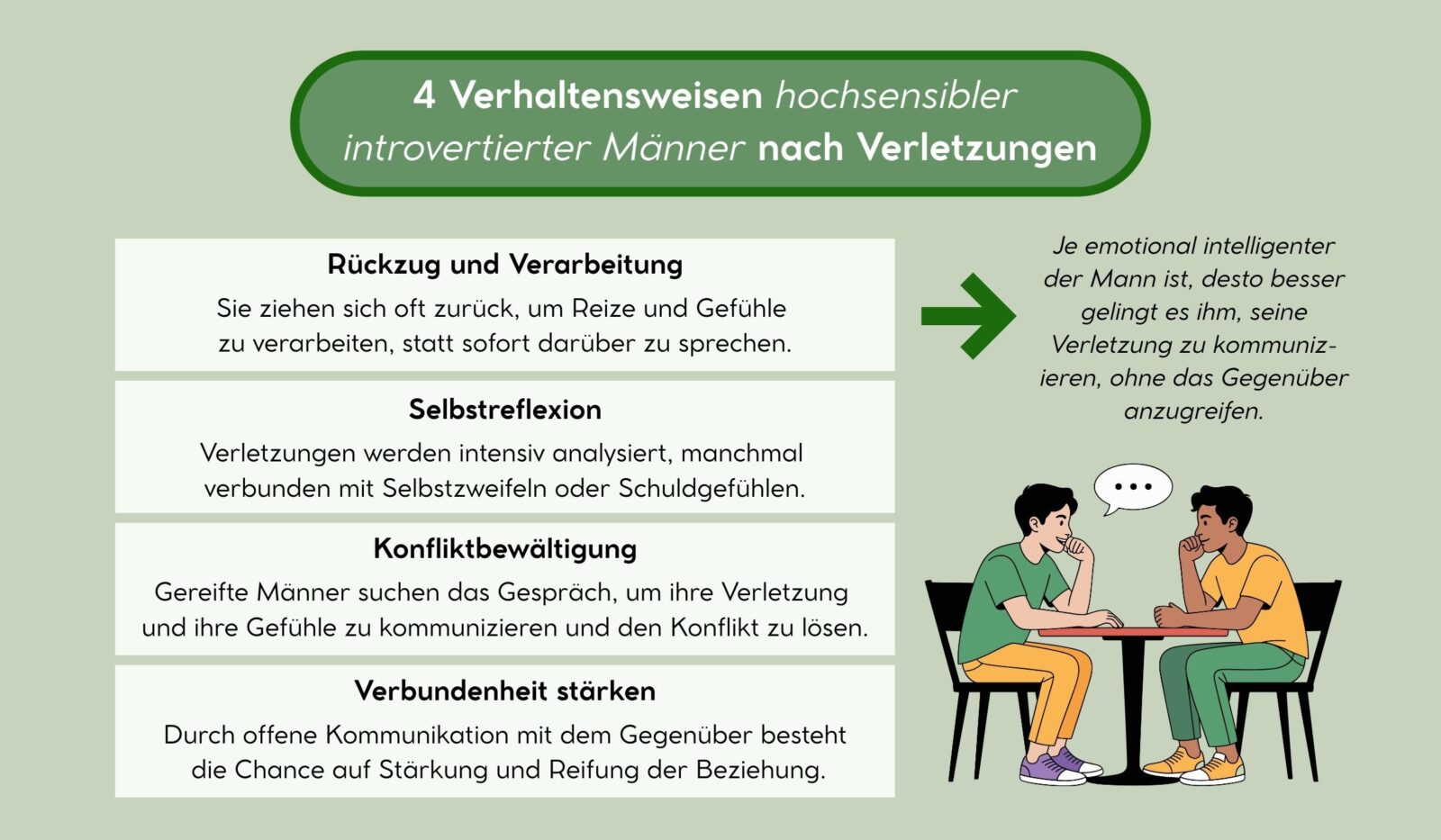

Sich für Rückzug schämen

Das Bedürfnis nach Ruhe wird oft als Schwäche missverstanden.

Viele ziehen sich zurück – leiden unter Reizschuld, und schämen sich dafür, nicht „belastbarer“ zu sein. Da wir HSP von vielen emotional unreifen Menschen umgeben sind und wir oft unsichere Bindungsmuster entwickelt haben, ist Distanz der einzige Schutzmechanismus, der uns bleibt.

Sich für Bedürfnisse schämen

Pausen, Klarheit, Verlässlichkeit, Tiefe – hochsensible Bedürfnisse wirken in einer schnellen Welt unpassend. Die Folge: Anpassung statt Selbstschutz. Dadurch verleugnen wir uns selbst und tauschen unsere Authentizität gegen eine fade Maske ein, die uns langfristig krank macht und emotional auslaugt.

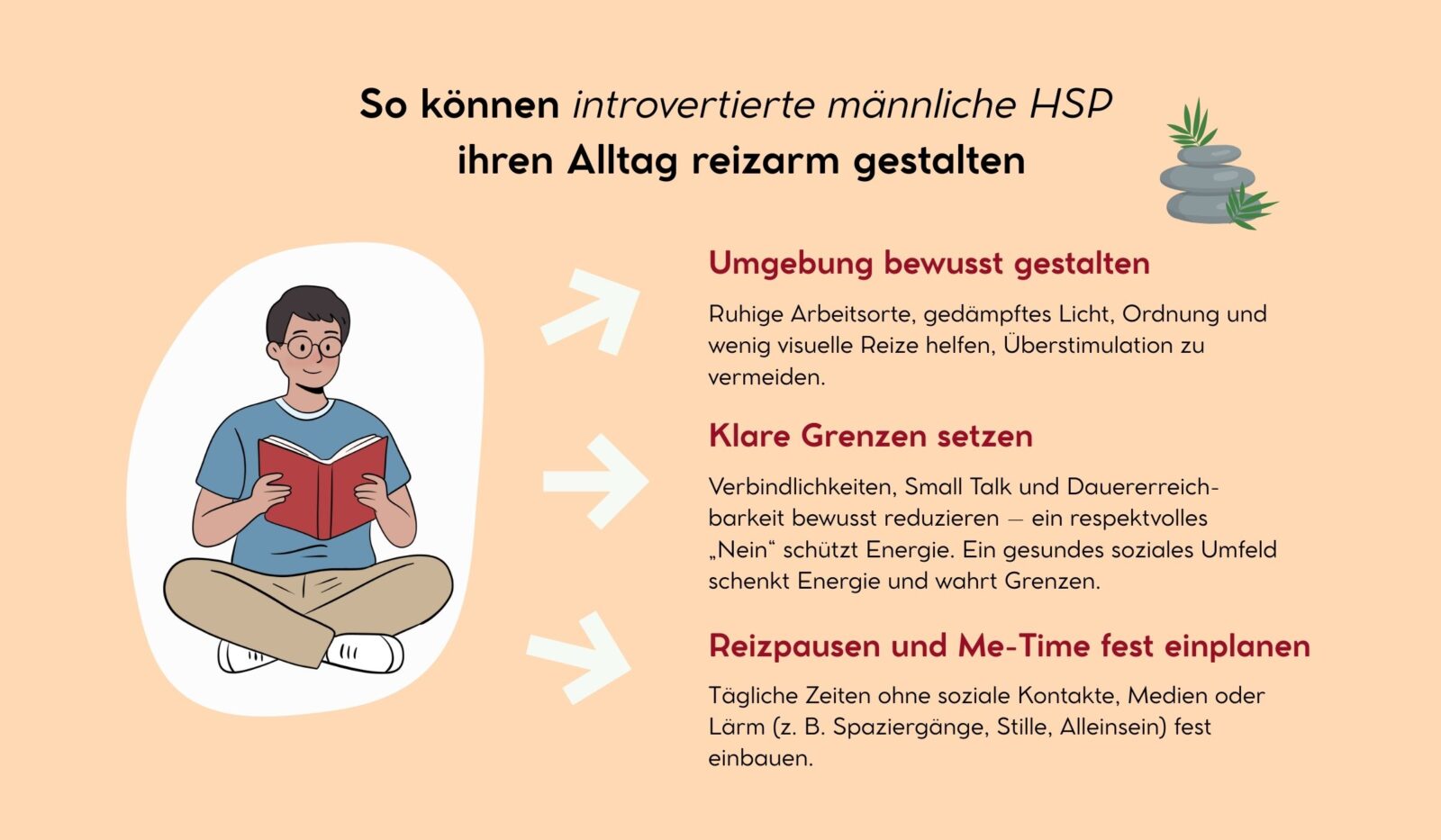

Tipp: Hochsensible profitieren von einem entschleunigten Alltag, der Platz für die eigenen Bedürfnisse lässt. In meinem kostenfreien PDF „Reizarme Alltagsgestaltung für Menschen mit Hochsensibilität“ findest du nützliche Infos dazu.

Woher kommt die Scham bei Hochsensibilität wirklich?

Scham ist nicht angeboren.

Im Gegensatz zu anderen Emotionen wie Trauer und Wut, entsteht Scham durch ungünstige Beziehungserfahrungen – meist schon in der frühen Kindheit.

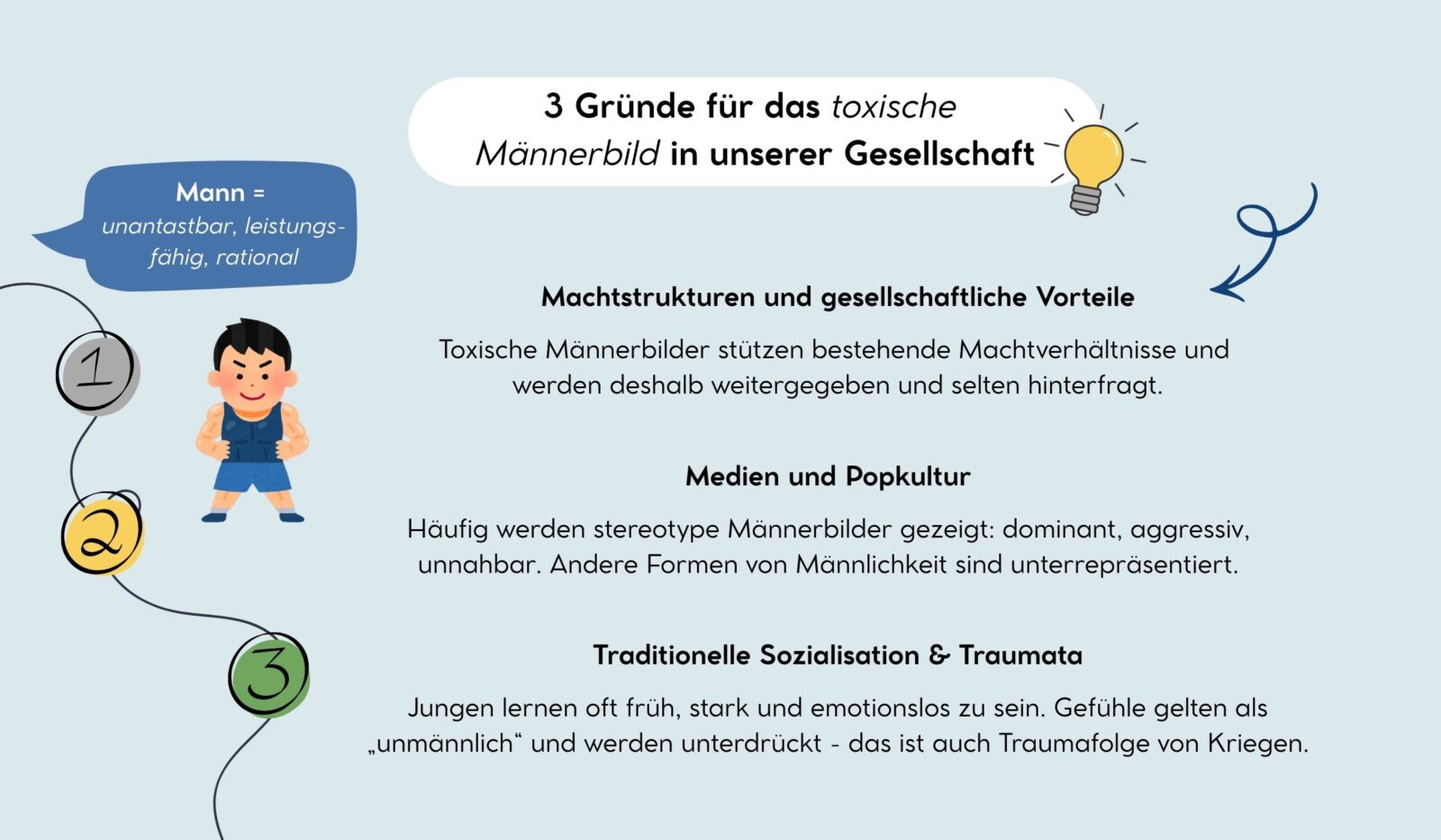

- Gesellschaftliche Normen: Unsere Gesellschaft belohnt Tempo, Durchsetzungsfähigkeit und emotionale Kontrolle. Feinfühligkeit wird hingegen kaum anerkannt und in vielen Fällen als Labilität und Schwäche gewertet (z. B. bei Hochsensibilität im Beruf).

- Selbstabwertung statt Selbstschutz: Anstatt die Umgebung zu hinterfragen, beginnen Hochsensible oft, sich selbst zu kritisieren. Scham wird zur Strategie, um dazuzugehören. Denn Zugehörigkeit ist für Kinder überlebensnotwendig.

- Kindheit und frühe Prägung: Viele Kinder wurden nicht absichtlich verletzt, fühlten sich aber aufgrund ihrer Hochsensibilität unverstanden. Wiederholte kleine Abwertungen reichen aus, um ein dauerhaftes Gefühl von „Ich bin falsch“ zu erzeugen. Und natürlich erleiden viele HSP in ihrer Kindheit schwere Traumata (z. B. Missbrauch auf verschiedenen Ebenen), die automatisch Schamgefühle erzeugen.

Hinweis: Viele schämen sich auch, wenn sie aufgrund von Grenzüberschreitungen Wut empfinden – weil sie gelernt haben, dass diese Emotion nicht OK ist. Wenn du wissen willst, wie du diese Emotion gesund in dein Leben integrierst, dann wirf gern einen Blick in meinen kostenfreien PDF „Hochsensibilität und Wut – Gesund mit Wut umgehen“.

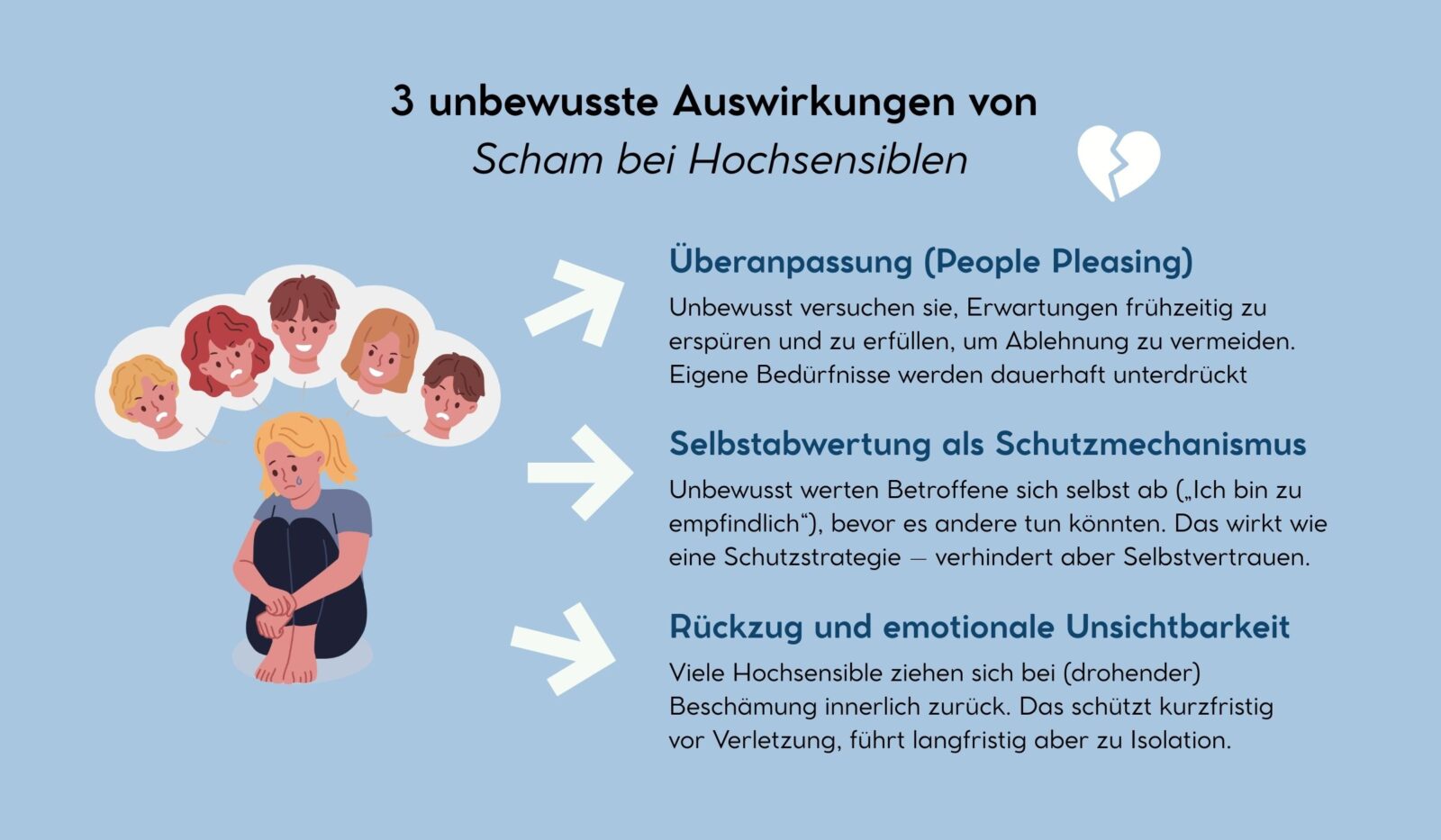

Wie sich Scham bei Hochsensibilität zeigt

Scham ist nicht immer offensichtlich. Sie tarnt sich oft als Anpassung. Viele Menschen, die leistungsfähig und perfektionistisch sind, leiden insgeheim unter dem nagenden Gefühl „Ich bin falsch – und muss wenigstens so tun, als ob ich alles im Griff habe.“

Bei Menschen mit Hochsensibilität äußert sich Scham so:

- Gefühle werden unterdrückt oder rationalisiert

- eigene Grenzen werden überschritten

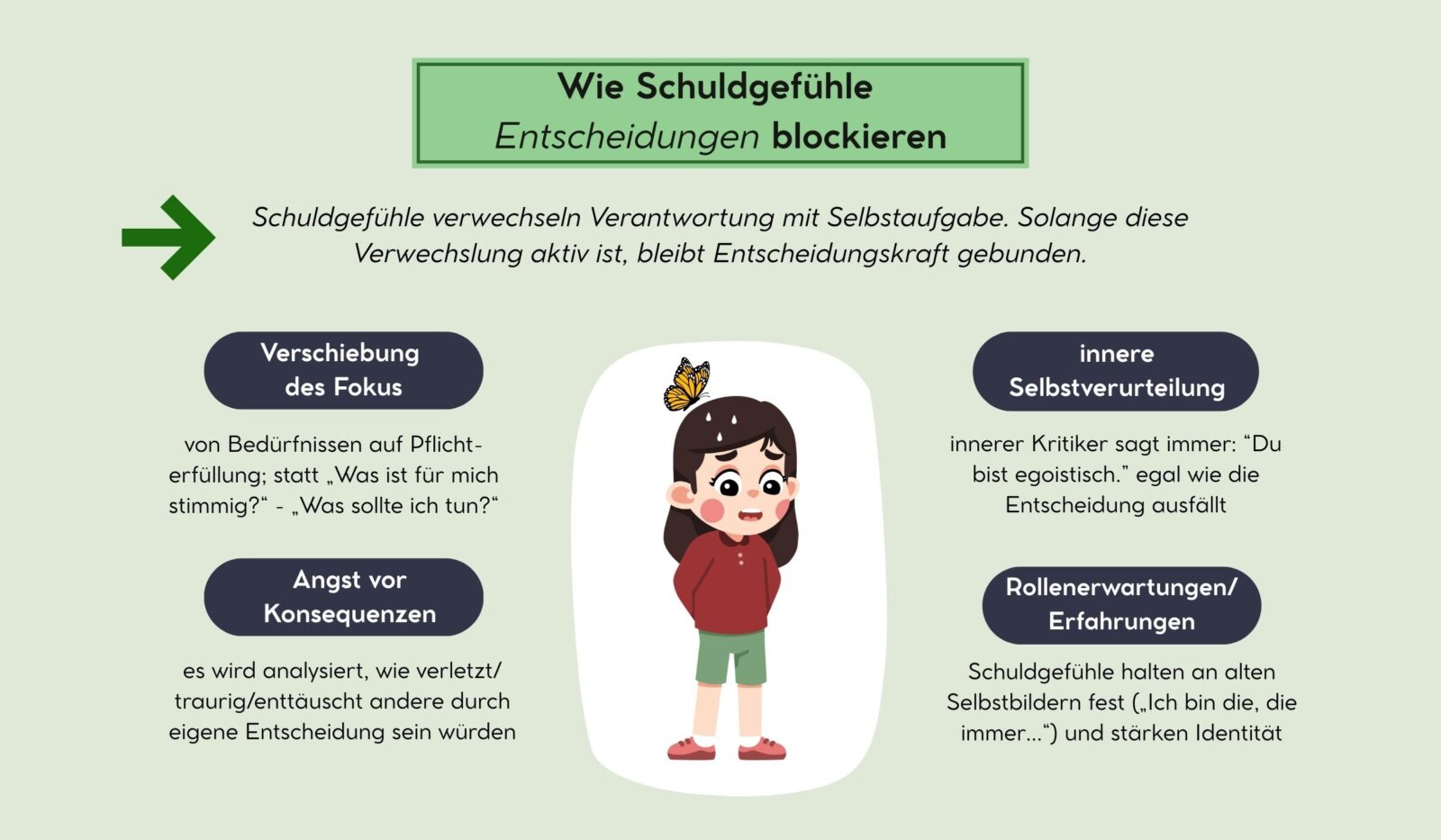

- es besteht ein übertriebenes Verantwortungsbewusstsein

- People Pleasing ist ein häufiges Verhaltensmuster

- innerer Rückzug trotz äußerer Funktionalität

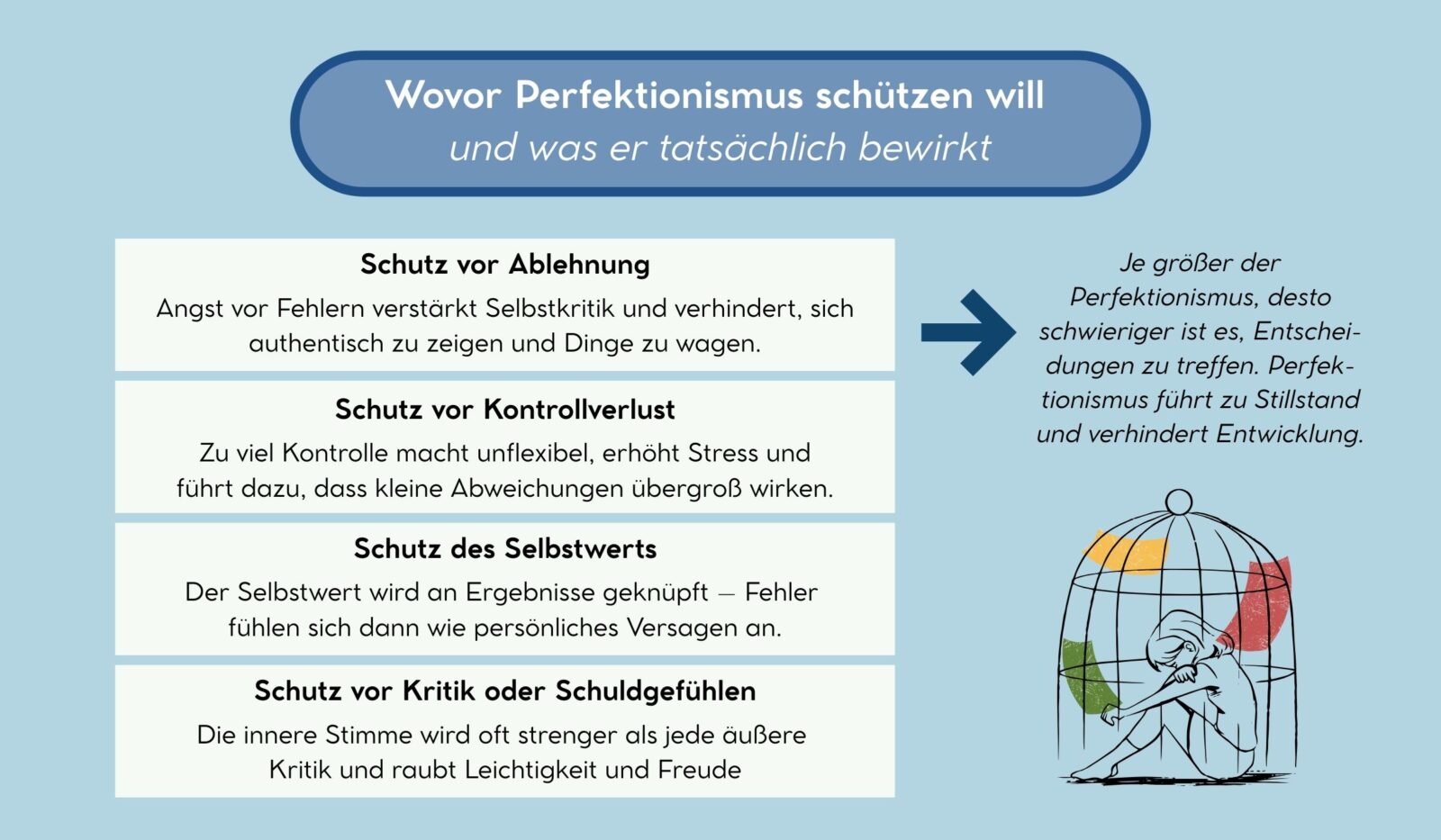

- ein strenger innerer Kritiker mit Anspruch auf Perfektion

- schnell einsetzende Schuldgefühle ohne objektiven Grund

Viele hochsensible Menschen wirken nach außen stabil – und kämpfen innerlich mit Selbstzweifeln. Manche führen ein „ganz normales“ Leben, leiden aber unter einem ständigen Gefühl von Enge, Getriebensein und Druck.

Man könnte sagen: Die Scham und die damit verbundene Angst, mit Unvollkommenheit aufzufliegen, peitscht viele Menschen durch ihr ganzes Leben.

Warum Scham nichts mit Schwäche zu tun hat

Scham ist kein Beweis dafür, dass du zu empfindlich bist. Sie ist ein erlerntes Schutzgefühl, das verhindern soll, dass du ausgeschlossen oder verletzt wirst.

Für Hochsensible bedeutet das: Deine Scham zeigt nicht deine Schwäche – sondern deine (kräftezehrende) Anpassungsleistung, die für dein Überleben notwendig war.

Das Problem ist nicht deine Sensibilität, sondern dass du lange in Umständen leben musstest, die nicht sicher waren. Vielleicht klingt das komisch, aber: Ohne deine Scham hättest du deine Kindheit vielleicht gar nicht überlebt. Das ist sehr traurig und leider das Schicksal vieler hochsensibler Menschen in unserer Gesellschaft.

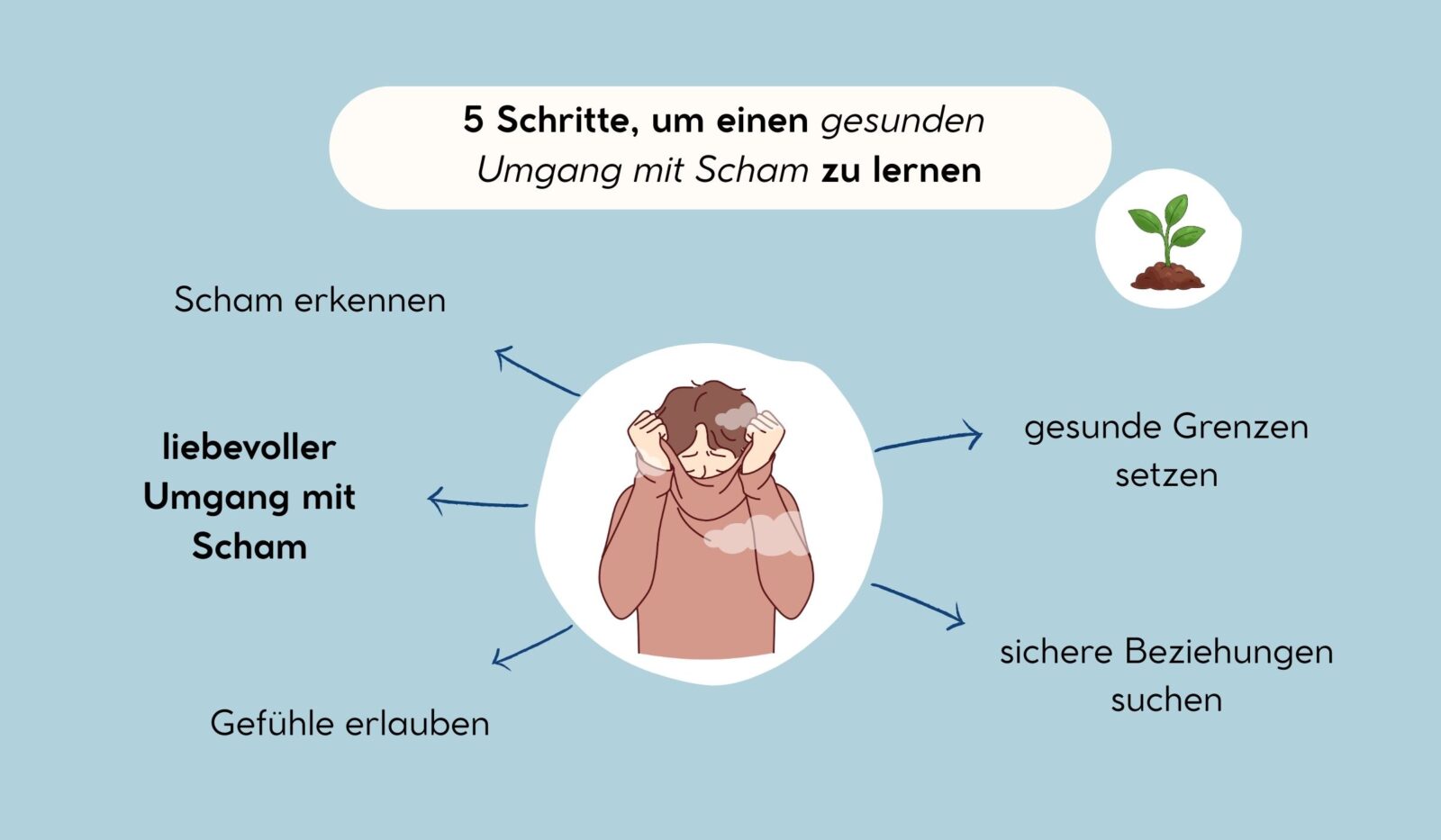

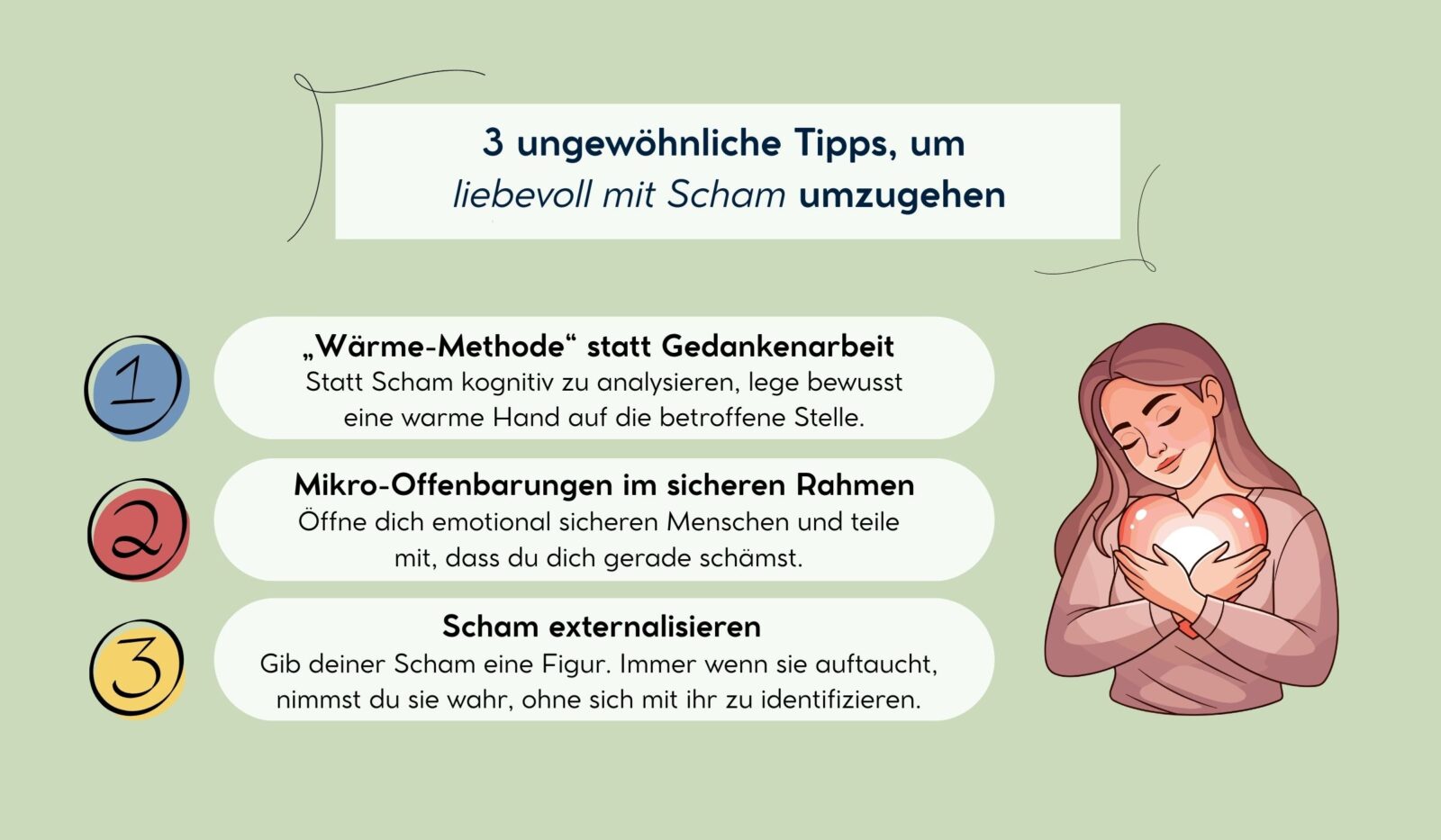

5 Schritte, wie du als HSP gesund mit Schamgefühlen umgehst

Als erwachsener Mensch hast du endlich die Chance, deine Schamgefühle bewusst zu bearbeiten – und dadurch ein freieres, authentischeres Leben gestalten zu können.

Wichtig: Der Prozess, Scham abzubauen, ist langwierig und oft schmerzhaft (denn Scham muss aktiv durchlebt werden, damit sie aus deinem System verschwindet). Sei deshalb freundlich und liebevoll mit dir, wenn sich dieses Gefühl in deinem Leben zeigt.

1. Scham erkennen

Scham wirkt am stärksten, wenn sie unbewusst bleibt.

Wer Scham nicht bewusst fühlt, sondern sie eher diffus erlebt, wird von ihr durch das ganze Leben getrieben. Allein das Benennen der Scham und ggf. Mitteilen kann entlasten und dabei helfen, sie mit etwas Abstand zu betrachten.

2. Die innere Sprache verändern

„Ich bin falsch“ darf zu „Ich bin gerade überfordert“ werden. Das ist ein entscheidender Unterschied. Je mitfühlender du mit dir umgehst, desto besser können sich Schamgefühle abbauen. Scham verschwindet nämlich überhaupt nicht, wenn sie auf Härte, Perfektionismus und Ablehnung trifft.

Tipp: Wenn du wissen willst, wie du einen liebevolleren Umgang mit dir selbst erlernen kannst, dann wirf gern einen Blick in meinen PDF „Perfektionismus abbauen – So besänftigst du den inneren Kritiker“.

3. Gefühle erlauben

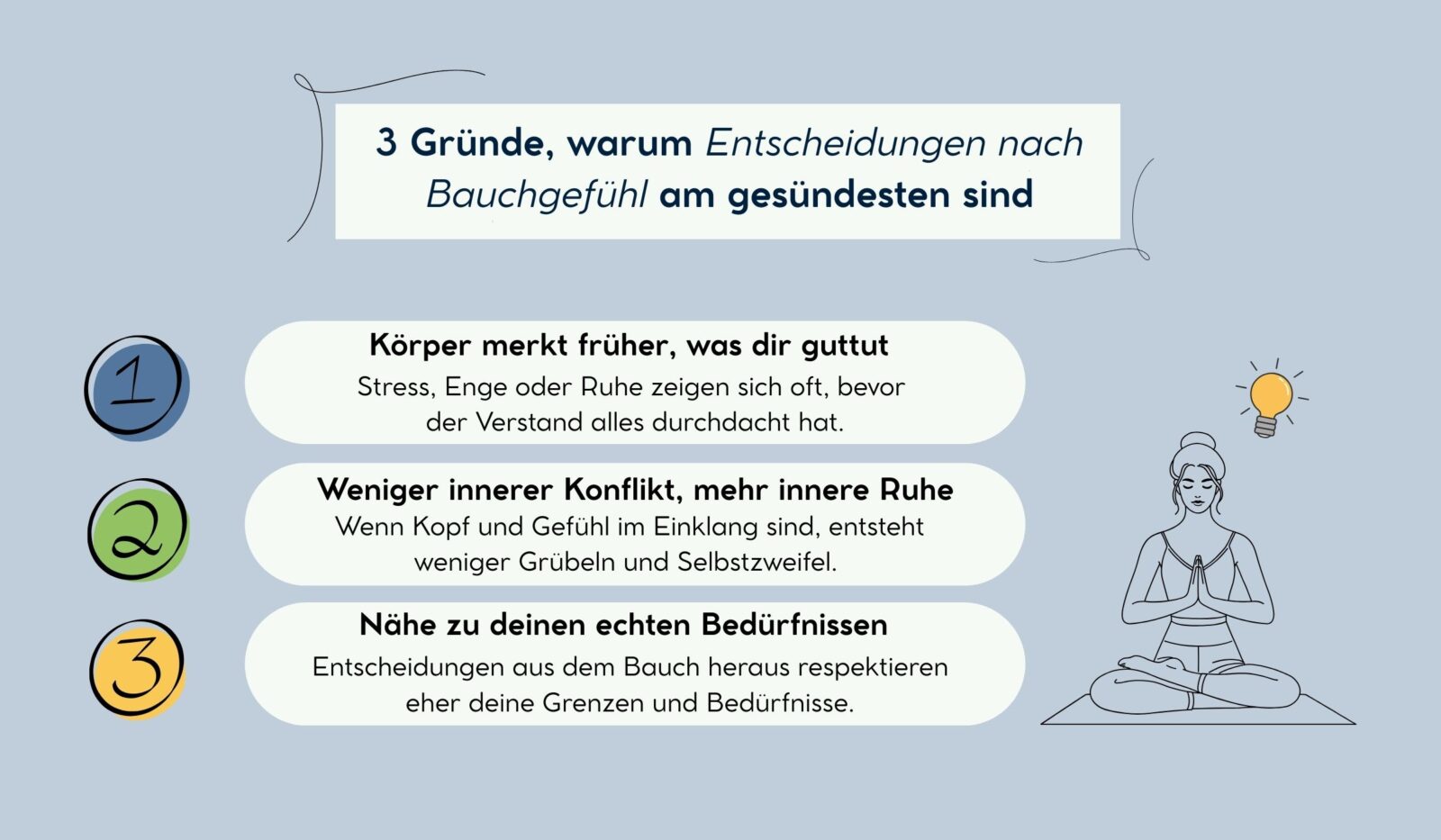

Gefühle sind Signale, keine Fehler. Wenn du Scham abbauen und Hochsensibilität gesund leben möchtest, geht es um Erlaubnis und Vertrauen – nicht um Kontrolle.

Wann immer du bemerkst, dass deine Atmung flach und deine Gedanken streng werden, atme tief durch und sorge mit Yoga etc. für Entspannung.

Hinweis: Um die Verbindung zu dir selbst zu stärken und Gefühl wahrnehmen zu können, ist Körperarbeit hilfreich. In meinem kostenfreien PDF „Körperarbeit für Hochsensible – Signale des Körpers verstehen“ findest du Ideen, wie du dich noch besser in dir verankern kannst.

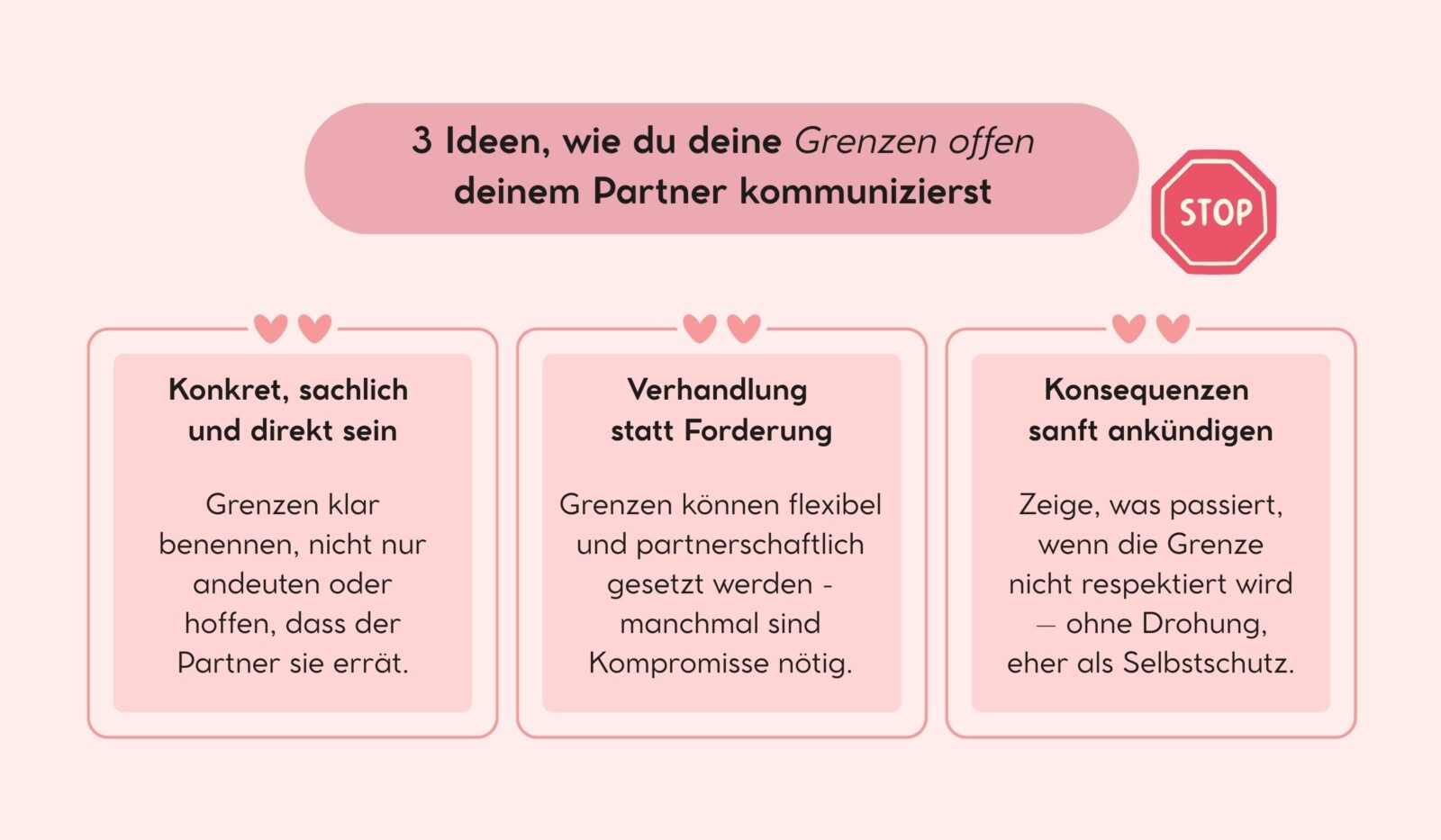

4. Grenzen setzen – ohne Rechtfertigung

Du musst weder dich, noch deine Bedürfnisse erklären. Wenn du spürst, dass du etwas Bestimmtes brauchst, dann setze es um.

Du bist erwachsen und niemand hat mehr das Recht, dir etwas zu verbieten. Je sicher du im Grenzen setzen und wahren wirst, desto besser stehen die Chancen, dass sich Schamgefühle langsam abbauen.

5. Sichere Beziehungen suchen

Scham heilt nicht in Isolation, sondern in Resonanz.

Menschen, bei denen du nicht kleiner werden musst, sind essenziell. Suche dir Menschen, die sich sicher in ihrer Verletzbarkeit zeigen. Sie können dir dabei helfen, Selbstvertrauen zu entwickeln.

Was Hochsensiblen hilft, langfristig aus der Scham auszusteigen

Menschen mit Hochsensibilität lösen Scham nicht durch noch mehr Druck, Hektik und konkrete Zielvorstellungen.

Alles, was wir brauchen, ist Liebe – und das meine ich ganz ernst. Wenn wir lernen, uns bedingungslos anzunehmen, mit allen Schatten und negativen Gefühlen, entsteht ein Raum für Heilung.

Um Schamgefühle gesund abzubauen, hilft:

- Selbstmitgefühl statt Selbstoptimierung

- Verständnis für das eigene Nervensystem

- Austausch mit anderen Hochsensiblen

- bewusste Entschleunigung

- professionelle Beratung oder therapeutische Begleitung (z. B. bei schweren Traumata)

Scham löst sich nicht durch „Zusammenreißen“, sondern durch Verstehen und Annahme, Erlaubnis und Vertrauen.

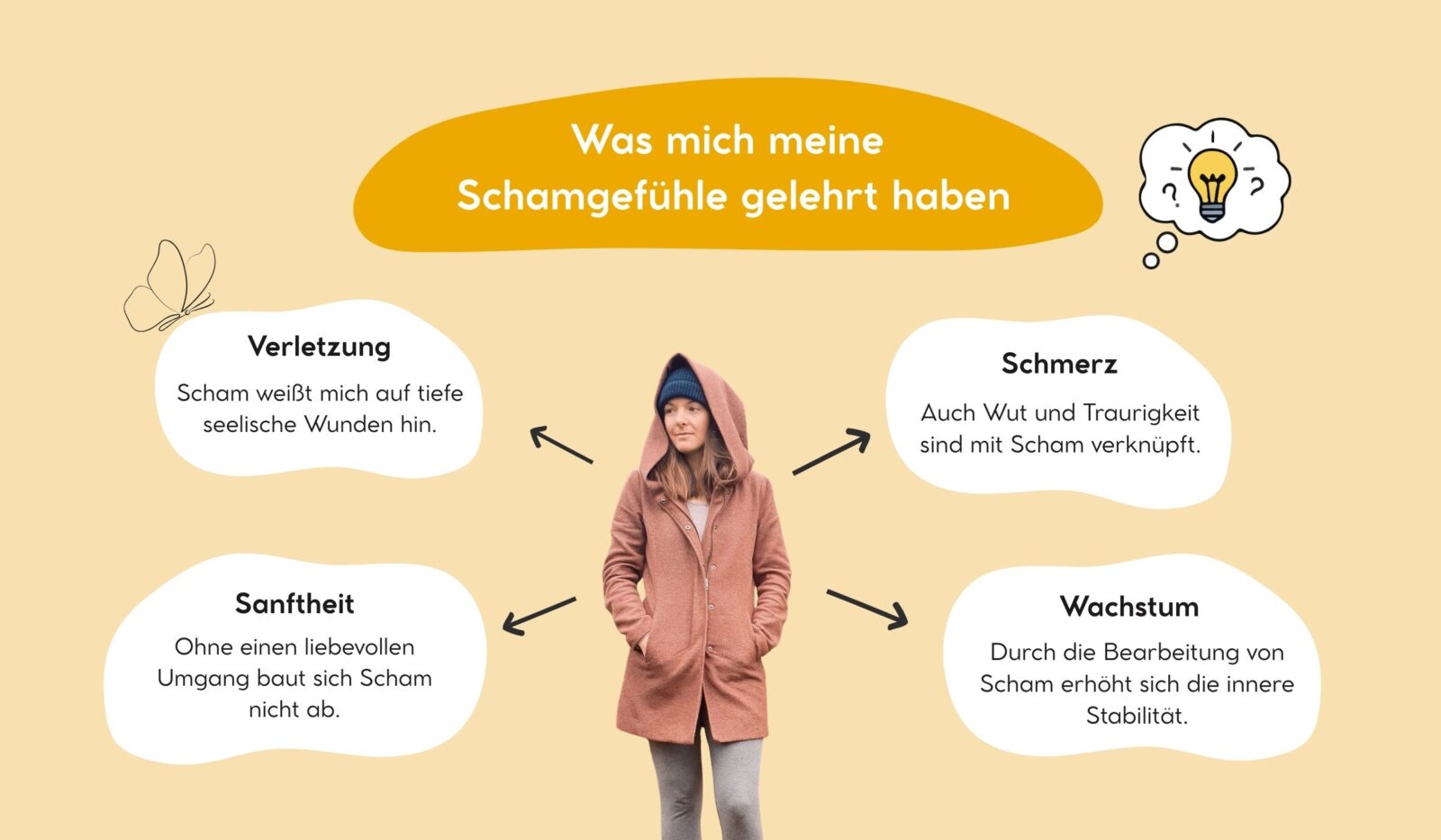

Erfahrungsbericht: Als Hochsensible gesund mit Scham umgehen lernen

Ich kenne Schamgefühle sehr gut. Unterschwellig haben sie mich mehrere Jahrzehnte begleitet und zu einem Leben geführt, das auf Anpassung statt Selbstverwirklichung ausgerichtet war.

Ich kann mich gut an eine Zeite erinnern, als die ganze unbewusste Scham mit einem Mal in meinem Bewusstsein auftauchte: Es fühlte sich existenzbedrohlich an und ich hatte keine Ahnung, was ich nun tun sollte.

Es hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden hatte, dass Scham stellvertretend für all die Verletzungen stand, die ich über die Jahre angesammelt hatte. Und ich verstand auch: Meine Gewohnheit, Gefühle mit Härte zu beantworten, half mir überhaupt nicht weiter.

Über viele Jahre hinweg setzte ich mich der Scham aus, betrachtete sie, fühlte sie, durchlebte sie. Es war ein steiniger Weg, auf dem ich vielen anderen Gefühle begegnete (z. B. Wut und Traurigkeit) und der mich lehrte, liebevoll mit mir umzugehen.

Wenn Schamgefühle jetzt auftauchen:

- nehme ich sie wahr, ohne zu beurteilen

- setze ich sie in Kontext (Welches Ursprungserlebnis hat die Scham verursacht?)

- versuche ich, liebevoll mit ihnen zu sein (und den Alltag normal fortzusetzen)

- mich zu beruhigen und mein Vorhaben umzusetzen (z. B. Neues ausprobieren)

- mit nahestehenden Menschen darüber zu sprechen

Dadurch hat sich meine Scham wesentlich reduziert. Sie ist nicht weg, aber doch auf ein erträgliches Maß geschrumpft, sodass ich mich innerlich sehr frei fühle und meiner Intuition folgen kann.

Und das ermöglicht es mir, immer mehr zu reifen, auszuprobieren und zu heilen.

Häufige Fragen zu Hochsensibilität und Scham

Ist Scham typisch für hochsensible Menschen?

Ja, viele Hochsensible erleben Scham – nicht wegen ihrer Sensibilität, sondern wegen der Reaktionen ihres Umfelds darauf. Je unbarmherziger und kälter das soziale Umfeld, desto wahrscheinlicher ist die Entwicklung tiefer Schamgefühle.

Warum schäme ich mich für meine Gefühle?

Weil dir vermutlich früh vermittelt wurde, dass sie unangemessen sind. Gefühle selbst sind niemals falsch, sondern der innere Spiegel für das Erlebte im Außen.

Kann man Scham verlernen?

Ja. Scham ist erlernt – und damit auch veränderbar. Ein mitfühlender Umgang mit sich selbst und liebevolle Unterstützung von außen können den Heilungsprozess beschleunigen.

Nicole Trojahn

Freiberufliche Autorin, Texterin und Beraterin für Hochsensible

Hochsensible entwickeln oft Scham: aufgrund zu hoher gesellschaftlicher Erwartungen, falscher Maßstäbe und dysfunktionalen Familiendynamiken.

In meiner Beratung begegne ich HSP, die sich den Verletzungen unter ihrer Scham widmen und aus destruktiven Gedanken- und Verhaltensmustern ausbrechen möchten.

Falls auch du daran Interesse hast und dabei begleitet werden möchtest, melde dich gern.